2023年発行

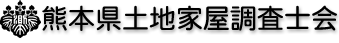

表紙「天草未来大橋」

熊本都市圏と県内主要都市を90分で結ぶ「90分構想」の実現などを目的に進められている熊本天草幹線道路。

令和5年2月25日に開通し、天草上島と下島をつなぐ新しい橋として多方面での効果が期待されています。

■ 橋長 = 1,148メートル

■ 幅員 = 9.5メートル(2車線)

表紙「グランドに北斗七星を描く『地上絵プロジェクト2022』」

6回目となる今年度は、菊池市立戸崎小学校で実施しました。教室で描いた半径10cmの星形を50倍に拡大し、トータルステーションを使ってグランドに描きます。この事業では、星型素描のほか、GNSSを使った宝探しゲームを行います。

2022年発行

表紙「『⽇本の滝100選』に選ばれた滝」

球磨川の⽀流「⿅⽬川」の上流に位置する「⽇本の滝100選」に選ばれた滝。雄滝、雌滝、平滝の3つの滝が流れ落ちる。その中でも落差36メートルの雄滝は、轟々と⽔しぶきをあげて流れ落ちる勇壮な滝です。令和2年7⽉豪⾬災害後、遊歩道復旧⼯事の為に⽴ち⼊り禁⽌とされておりましたが、⼯事が終わり再び間近で楽しむことができるようになりました。

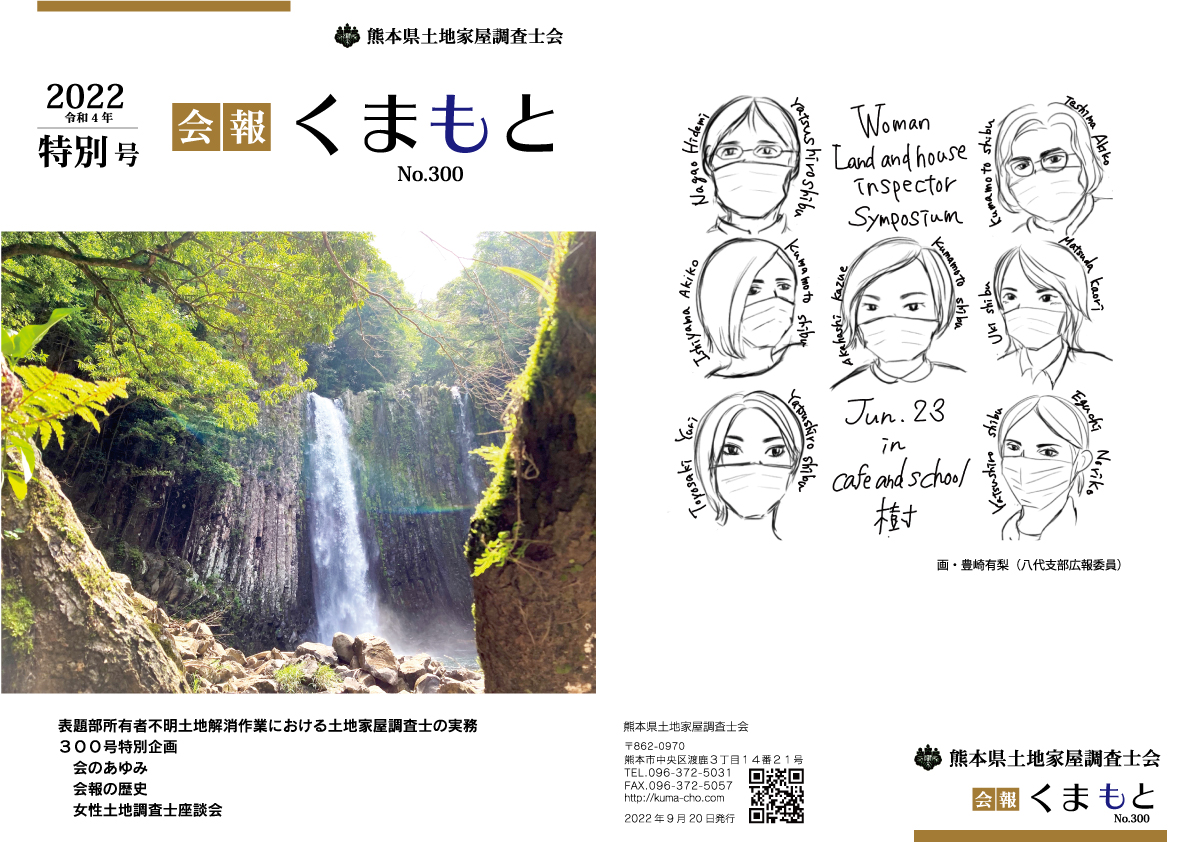

表紙「大観峰から望む日の出」

昨年12月より、阿蘇市ホームページに阿蘇の風景などの写真が無料でダウンロードできるようになっています。早速利用してみました。

2021年発行

表紙「HASSENBA」

日本三大急流の一つ球磨川を木造船で下る100年以上の歴史を持つ球磨川下り。その出船場所であり「はっせんば」という呼び名で市⺠に馴染みの施設であり、⼈吉球磨の観光のシンボル的存在だった発船場。令和2年7月4日の豪雨による球磨川の氾濫により、壊滅的な被害を受け、運航に必要な川下り用の船もことごとく流され破壊されてしまいました。あれから1年、被災した地域復興のシンボルとして、賑わい創出や観光誘客の一助となることを掲げ、⼈吉球磨の新たなランドマーク的存在として、建物の内外部共にリノベーションがなされ、ちょうど豪雨水害から1年後の7月4日にリニューアルオープンされました。

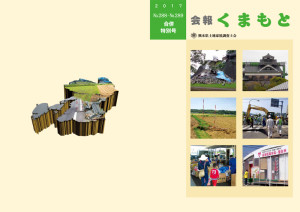

表紙「八千代座3次元点群データ画像」

土地家屋調査士制度制定70周年記念事業である、八千代座3次元測量データ贈呈式で披露した、成果品データの一つです。まるで荒い写真か絵画のようですが、これは点の集合体(点群)のデータで、その1つ1つが、位置(x,y,z)、温度、色の情報を持っています。昨年8月、文化財に指定されている山鹿市の芝居小屋「八千代座」の周辺、屋内の舞台、小屋裏、奈落など206か所に3Dレーザースキャナーを設置し、2日間で約58億点の点群データを取得しました。使用したLeicaBLK360は、1秒間に360万点のデータを取得することができます。解析した点群データは、3D点群編集ソフト(Wing Earth アイサンテクノロジー社製)で解析し、モバイルハードディスク(SSD 容量1TB 80mm×80mm×15mm 15g)に入れて熊本県、山鹿市、八千代座に寄贈しました。

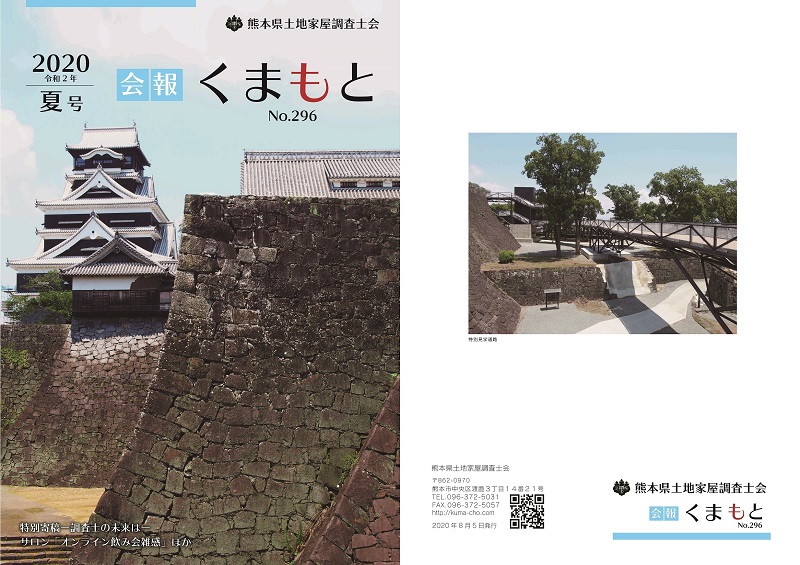

2020年発行

表紙「特別見学通路から見た熊本城大天守と二様の石垣」

新型コロナウイルス感染防止のため公開が延期されていた、熊本城特別見学通路公開が、令和2年6月1日より始まりました。

築城の名手と言われる“加藤清正”が築いた難攻不落の熊本城。2016年熊本地震によって甚大な被害を受け、その後、熊本の復興のシンボルとして復旧工事が進められてきました。城内に設置された、地上約6メートルの高さの「特別見学通路」は、重厚な鉄骨造でありながら、床には熊本県産のヒノキがふんだんに使用されており、木の香りに癒されながら通路を歩くと、特別公開期間中しか見ることのできない目線で、城内の天守閣や復旧工事の様子を眺めることができます。桜の馬場城彩苑内の熊本城ミュージアムでは、江戸時代の城内を再現したVR映像や、西南戦争の資料などがあり、見ごたえ充分です。

表紙 ラッピングバス

熊本県土地家屋調査士会では、 土地家屋調査士制度70周年事業の1つとしてラッピングバスを制作しました。後部に“土地家屋調査士” の文字を大きくラッピングした、4台(2パターンX2台ずつ)の路線バス(産交バス)が1年間(令和2年1月~12月)熊本市内を走ります。運行の時間、 出発地、 目的地は毎日かわるそうですが、 前日か当日に営業所に車体ナンバーで問い合わせれば教えてもらえます。

《水道町交差点》-《熊本市役所》-《サクラマチ》-《熊本駅》を通りますので、多くの人の目に触れ、”土地家屋調査士”の知名度アップにー役買ってくれることを期待しています。

2019年発行

表紙「ライオンの赤ちゃん」

平成28年熊本地震で甚大な被害を受け休園していた、熊本市動植物園(熊本市東区健軍)が平成30年12月に全面開園しました。 地震発生直後には「動物園のライオンが逃げた」というデマが、合成された写真と一緒にSNSで拡散され、被災者の不安を煽りました。 動植物園の中でも特に被害の大きかった猛獣舎の動物たちは、復旧するまでの間、九州各地の施設に保護されました。 大分のアフリカンサファリに保護されたライオンのサンは、平成30年10月にお嫁さんのクリアをつれて熊本市動植物園にもどってきました。 今年5月、三つ子の赤ちゃん(♂1匹 ♀2匹)が生まれ、元気に動き回る姿を見ることができます。 飼育舎のスペースがないため、3匹は近いうちにアフリカンサファリに移されることになるようです。

表紙「日本マラソンの父金栗四三生家」

ミュージアムと生家が和水町でオープンした。

「金栗足袋」「カナクリシューズ」「世界新記録」「オリンピック」「消えた日本人」「箱根駅伝」・・・

金栗四三を連想して出てくる言葉のなんと多いことだろう。訪れてみたくなった。

2018年発行

表紙「熊本県天草市川浦町崎津集落」

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界文化遺産登録されました。

表紙「熊本城の復旧工事」

熊本市は、豊富な阿蘇伏流水が湧出する。

その伏流水が湧き出る池を中心にして造られた、桃山式回遊庭園。

2年前の熊本地震では一時枯渇したが、ボランティの活動等により復活した。

2017年発行

表紙「熊本城の復旧工事」

震災から1年半が経過。

復旧・復興を目指して、また、応援してくださった方々に感謝を込めて、土地家屋調査士は日々がまだしています。

表紙「熊本地震」

甚大な被害をうけました。

少しずつですが、復旧に向かって進んでいます。

2016年発行

表紙「三角港(宇城市)」

平成27年「明治日本の産業革命遺産」の一つとして、世界遺産に登録。

明治20年、明治政府の殖産興業の政策に基づいてオランダ人水理工師ローエンホルスト・ムルドルの設計で建設された。

当時の最新技術が盛り込まれ、近代国家の威信を賭けた明治三大築港の一つ。

2015年発行

表紙「万田坑(荒尾市)世界遺産登録!」

2015年7月「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世界遺産に登録。

入場時間

午前9:30~午後5:00

有料区域は午後4:30まで

表紙「熊本城(熊本市中央区)」

加藤清正が7年の歳月をかけて築城。日本の三名城の一つ。

現在では、1階~3階に熊本市立博物館の分館がある。

本丸御殿大御台所2階には食事処があり「本丸御膳」食する事ができる。

2014年発行

表紙「鮎の瀬大橋(山都町)」

全国でも珍しいY型橋脚と斜張橋の複合型の橋である。鮎の瀬大橋が架かる緑川渓谷は、「端を渡ること」に加えて、橋や橋詰めに設けた広場から「谷の風景を眺めること」も大切にしている。

鮎の瀬大橋の真下には、近代的な設備を完備した猿ヶ城キャンプ村などもある。

表紙「市房ダムの桜(球磨郡水上村)」

市房ダムご湖に映る桜と噴水のコントラストが見事です。

桜祭り 3月中旬~。

2013年発行

表紙「内牧温泉(阿蘇市)」

平成24年7月11日からの豪雨により大きな被害を受けた温泉地の一つです。現在は、復旧・復興が進み営業が再開されています。会員ならびに全国の皆様に訪ねて頂きご支援くださいますようお願いいたします。

2012年発行

表紙「天空の道」

阿蘇外輪山北側に位置する。「阿蘇ラピュタ」とも呼ばれており絶景。分かりにくい所ににあるため、場所は意外と知られていない。しかし、写真を見た人たちの立ち寄りが増えている。

表紙「阿蘇五岳」

通称、阿蘇山。草千里ヶ浜の氷上と中岳の噴煙。国内は勿論、世界各国からの観光客で賑わう。阿蘇山の恩恵に浴した水源地や泉質の良い温泉が数多く存在する。

2011年発行

表紙「九州国際スリーデーマーチ2011」

熊本県八代市球磨川河川緑地を会場に5月13日~15日の3日間、開催された。県内はもとより県外、海外からの参加者も多い。熊本県土地家屋調査士会から参加の会員、家族や補助者の方々と記念撮影。

表紙「SL人吉・新幹線さくら・新玉名駅・新熊本駅舎」

SL人吉駅

熊本~人吉間を走る。ブュッフェ、展望ラウンジ等を備え、2時間30分で結ぶ。

新幹線さくら

平成23年3月12日開業を迎える。新大阪~鹿児島中央間の直通運転となり、所要時間は最速3時間20分。

新玉名駅

温かみのある「森の駅舎」をコンセプトにデザインされた。多くの県産木が使われている。

新熊本駅舎

安藤忠雄氏によるデザインで、コンセプトは「熊本らしさ」。

2010年発行

表紙「河浦町コテージ(熊本県天草市河浦町)」

全国初の会場コテージ。天草・羊角湾の入口にある小島の隣に5棟の宿泊施設と釣り場がある。この夏は、こんな場所に釣竿を持って現地調査に行きたいものです。

表紙「熊本城・本丸御殿(昭君之間)」

日本三名城の一つ。加藤清正が築いた城で、石垣は「武者返し」と呼ばれ熊本城最大の特色。本丸御殿の中で一番格式の高い部屋。豊臣秀頼の万が一に用意された部屋と言われている。

2009年発行

表紙「観光うたせ船」

優雅なうたせ船は不知火海のシンボルです。伝統ある底引き網漁法で、現在20隻(当時)のうたせ船が活躍しています。母港はは熊本県芦北郡芦北町の計石港。観光うたせ船組合も計石にあります。

表紙「春の光」

根子岳をバックにして、春の光が躍る。天に向かう桜の花が、光に包まれる。いのちが満開。

2008年発行

表紙「初夏の光の中で」

断崖を流れ落ちる大きな滝の音に、みずみずしい新緑のまぶしさが揺れる。自然の声が聞こえる。静寂の声。

表紙「扇田の時間(おおぎだのとき)」

人里を離れた産山の扇田。田園の畦と道との流れるような造形。枯草色の丘に冬の夕陽があたって、山奥の静かな時が過ぎて行く。